上顎前突 - 非抜歯 -

上顎前突(出っ歯)といっても実はいろいろな種類(原因)があります。 「前歯が出ている」というと上の前歯が顎からはみ出していて、上の歯だけが悪いように思われるかもしれません。確かにそのようなケースもありますが、意外と日本人には下顎全体の骨の発育(大きさ)が原因で出っ歯に見えてしまうことがあります。

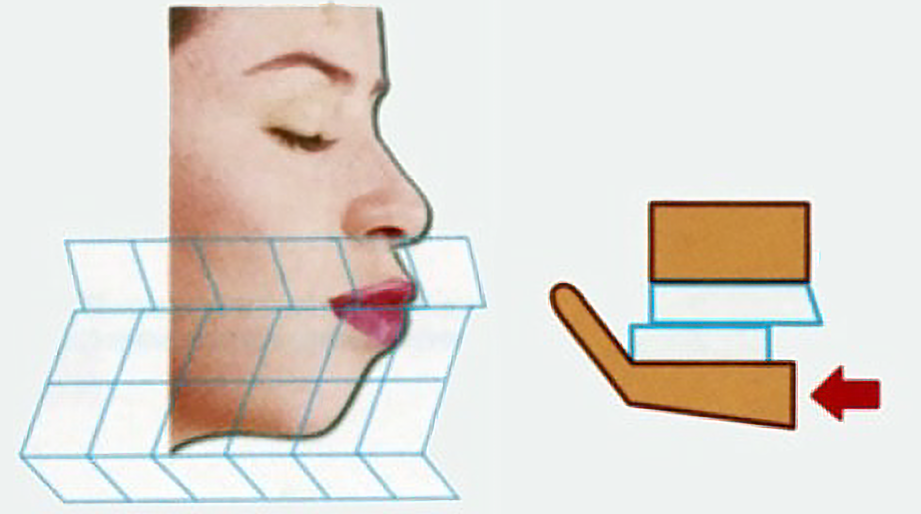

下の横顔のイラストでは、上の前歯が出ていてもっこりした口元に見えます。

しかしこのケースは上の歯よりも、むしろ下顎に大きな問題があります。

つまり上顎よりも下顎全体の骨が小さく、顎に収まっている下の歯も引っ込んだ位置になるため、相対的に上の歯が出っ歯に見えてしまうことがあります。

実際には上の前歯は少し出ているだけで、下顎と下の歯が全体的に引っ込んだ位置に あるためすごく出っ歯に見えてしまう。

詳しい治療内容

上の前歯がすごく出ているように見えるが、実際には下顎と下の歯が引っ込んだ位置に

あるため

出っ歯に見えてしまう。

成長期の子供の患者さんなので、下顎全体の骨を成長させるマウスピースを寝ている時だけ使用する。

*写真を見ると大変そうに思いますが、お子様用に設計されているので無理なく使用できます。また気道が広がりますからよく眠れるようになります。

マウスピース装置(寝る時だけ使います)

下顎が前に成長して(緑の矢印)、出っ歯に見えなくなってきました。

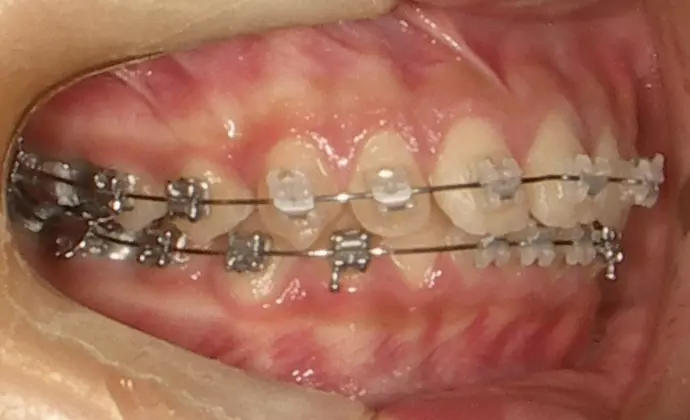

全体的に矯正器具をつけて正しい歯並びとかみ合わせにしていきます。

出っ歯を治すために永久歯を抜歯することがありますが、このケースは歯は一本も

抜かなくて治療が進んでいきました。

治療終了時。イエーい!

| 主訴 | 上の前歯が出ている。口が開いてしまう。 |

|---|---|

| 症状 | 上顎前突(上顎よりも下顎全体の骨が小さい)。口唇閉鎖不全。 |

| 治療内容 | 二段階に分けて治療を行った。第一段階(Ⅰ期治療)は下顎の成長が悪かったため、マウピース型矯正装置により下顎の成長を促した。その後治療は休憩して、中間から奥の歯が生え変わるのを待つため3か月~6か月に一度の来院となった。全体の歯が生え揃った後、第二段階(Ⅱ期治療)としてマルチブラケット装置を用いて2年6ヵ月の動的治療を行った。その後、上下に取り外しができる保定装置を用いて約2年6か月保定観察を行った(半年に一度の来院)。 |

| 年齢 | 10歳 女児 |

| 装置 | 第一段階(1期治療):バイオネーター(マウスピース型矯正装置) 第二段階(2期治療):歯の表側にマルチブラケット装置 |

| 抜歯部位 | 抜歯した歯はない |

| 動的治療期間と 通院回数 |

第一段階(1期治療):1年8か月 20回 第二段階(2期治療):2年6か月 34回 |

| 治療費 | 105万円(税込) *初診料・精密検査料・矯正料・処置料等を含む |

| リスク・副作用 | マウスピース装置は全て同じですが、毎日きちんと付けないと効果がありません。やったりやらなかったりでは治りません。自分で取り外しができますから手軽な反面、歯に固定する装置などに比べ、患者さんの協力度によって結果が左右されてしまいます。マルチブラケット装置は食事などの際ワイヤーが曲がることがあります。きちんと歯を磨く習慣をつけないと、虫歯や歯肉炎を起こしやすいです。 |

全体的な矯正治療の標準的な

治療費、治療期間、通院回数

| 治療費(税込) | 90万~110万(税込) *初診料・精密検査料・矯正料・処置料等を含む |

|---|---|

| 治療期間 | 2年6か月~3年 |

| 通院回数 | 32~38回 |

*矯正歯科治療についても、一般的なリスクと副作用が伴います。治療を受けられる方は事前にご一読下さい。

|

① |

矯正歯科装置を付けた後しばらくは違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、一般的には数日間~1、2週間で慣れてきます。 |

|---|---|

|

② |

歯の動き方には個人差があり、予想された治療期間が延長する可能性があります。 |

|

③ |

矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者さんの協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。 |

|

④ |

治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりすることが重要です。また、歯が動くと隠れていたむし歯が見えるようになることもあります。 |

|

⑤ |

歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきがやせて下がることがあります。 |

|

⑥ |

ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。 |

|

⑦ |

ごくまれに歯を動かすことで歯の神経が障害を受けて壊死することがあります。 |

|

⑧ |

矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出ることがあります。 |

|

⑨ |

治療中に「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。 |

|

⑩ |

様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。 |

|

⑪ |

歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。 |

|

⑫ |

矯正装置を誤飲する可能性があります。 |

|

⑬ |

装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。 |

|

⑭ |

装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。 |

|

⑮ |

装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。 |

|

⑯ |

あごの成長発育によりかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。 |

|

⑰ |

治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になることがあります。 |

|

⑱ |

矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。 |